書藝界國寶 陳岳山

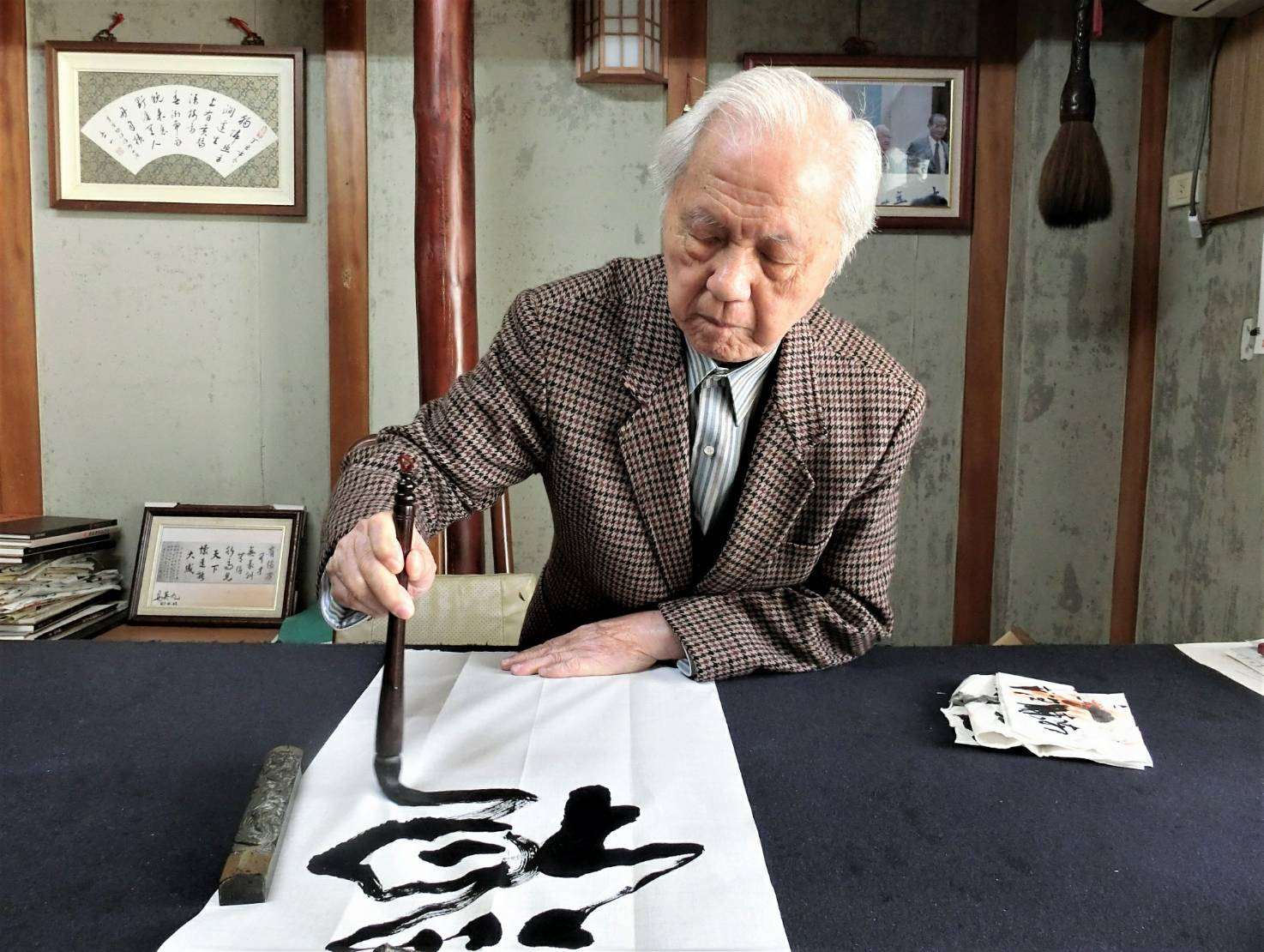

長時間的經驗的累積,陳岳山老師書法文字的靈動和蒼勁一年年深厚,高齡九十餘歲的他依然維持持續寫字的習慣,陳夫人表示到這一兩年他才出現一些疾病與不適。老師平日重視養生,維持規律作息和清淡飲食。每天的閱讀習慣和對外界的關心展現了「活到老,學到老」的人生哲學,單純的生活圈也讓生性淡泊的他擁有平靜的心態,這樣的生活方式是他能在如此年邁依然握筆不抖,氣力充足的原因吧!

不斷向更高的境界挑戰。歷經多年的書寫過後,作品已獲多個獎項保證,一九九六年參加日本第十二回全國公募書道展時,榮獲「大貫」(即第一名)的殊榮,陸續的也榮獲不少優秀賞、金牌獎等獎項;在二○○五年又獲雲林縣政府頒發雲林之光「五育特殊成就奉獻獎」。外界給予其作品極好的評論,因此漸漸打響知名度。

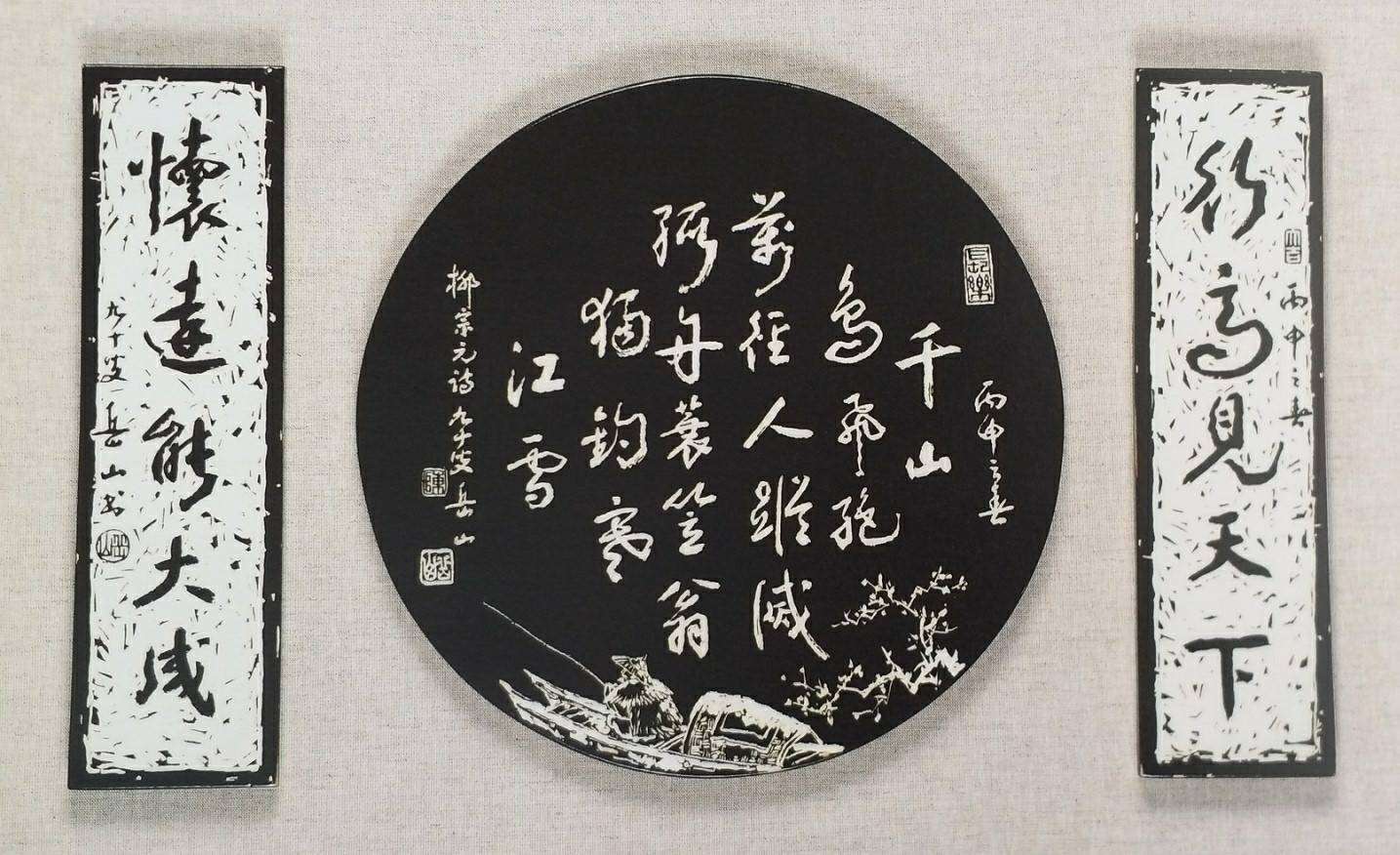

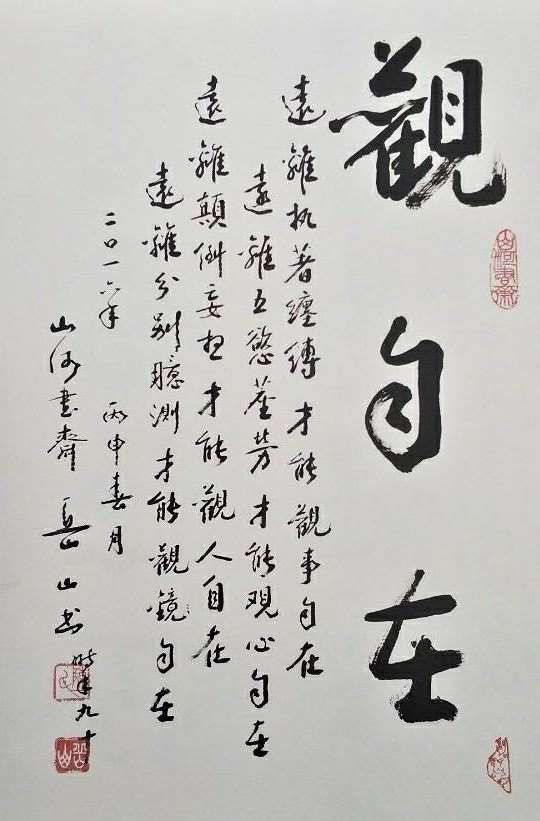

書壇耆老──王北岳以八個字:「阿鈞萬象,筆灑千章」來形容陳岳山的流暢飄逸的書寫風格;歷史博物館前館長──何浩天則將陳岳山形容是今日書道世界一顆慧星,光輝璀燦,閃耀大地!並且稱陳岳山書法是超世紀、超世界級的文化資產;書藝大老──陳其銓讚其作品:「筆墨傳風神,氣度非凡。」並認為其書藝已注入新時代的精神;輔仁大學書法耆老王靜芝教授則稱其行草:「煙霏露續斷而不連,鳳翥龍蟠,玩之不覺為倦,覽之草視其端」;前教育部長──朱公匯森言:「其書法造詣深厚,落筆自有內涵,更為人稱道。」從眾人讚譽有加可見陳岳山的作品深獲眾人喜愛。

墨寶為贈者量身打造 書道傳奇傳承後世

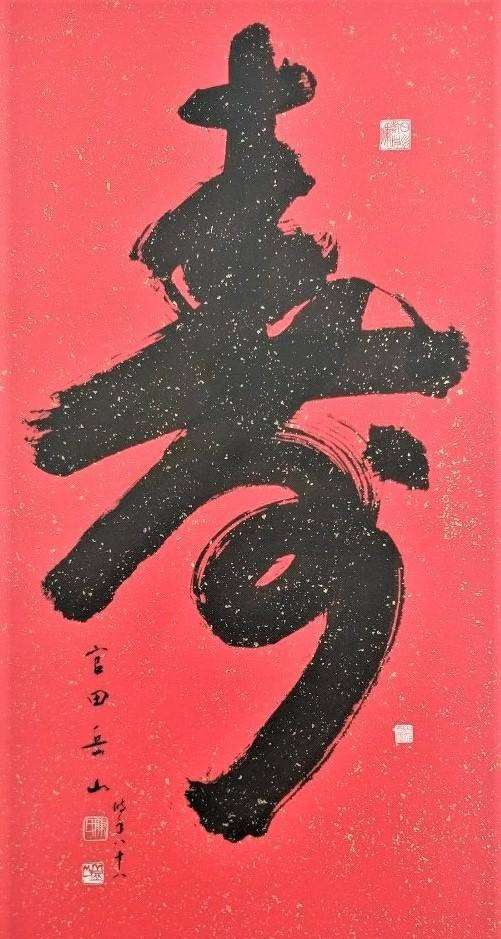

甚至有人從遠地前來雲林只為求字,但陳岳山有幾個不寫原則:「今天天氣不好不寫,心情不好不寫,今天朋友來不是學者、三教九流來要字、沒有禮貌不寫。」他不輕易書寫成了特色,但也諸多名人珍藏,舉凡:二○○八年蒙台灣馬前總統英九接見,便獻贈墨寶、天獅集團的總裁──李金元特地從天津前來斗南為索取贈予南非前總統曼德拉之「壽」字墨寶、二○○九年致贈美國前總統歐巴馬書寫「再造美國雄風」之墨寶,除了政商人物外,佛光山星雲法師、證嚴上人、前教育部長──吳思華也同樣喜愛且收藏陳岳山之作。然而為人嚴謹有所堅持的陳岳山並不貪圖錢財,對每位不同對象他都用心選用不同內容,這項任務的完成就要歸功他平時勤於閱讀的好習慣。

陳岳山老師的書法展覽更是遍布各地:國立台灣美術館、國父紀念館、中正紀念堂、雲林文化局及日本、舊金山、洛杉磯、天津等各地皆可見到他的作品展示。而除了在書法藝術上的擁有高度成就外,陳岳山老師在教育方面曾榮獲教育部「全國服務成績優良教師」殊榮;在故鄉方面以其母之名在故鄉中小學各設立獎學金,並設立「方紅緞獎學金基金會」,漳平市也特別為其設立「陳岳山書藝館」,彰顯其書道之成就。除書法外,陳岳山老師也將書法融入生活,開發多媒材與生活化的文創藝品,例如陶瓷、書藝、木雕、竹刻等材料,都能夠與他的書法巧妙結合。

但唯一讓陳岳山感慨的是,書法藝術在去中國化的潮流以及大環境的變遷下逐漸式微,他表示:傳統的根是無法抹滅的,那份隨著血脈相傳下來的語言風俗文化是不容遺忘的,否則真的就像無根的蘭花般寂寞凋零。陳岳山最大的期望便是以「德」「善」使中國書道能夠永傳後世,相信陳岳山眾多的聞名之作也已為他在深廣的書法歷史中留下輝煌的紀錄。

本篇圖文感謝雲林縣文化處、斗南鎮人文協會、艾迪爾影視-遐齡弄墨岳山九十書藝展(引用影片)、陳見明-專訪雲林斗南翰墨人生陳岳山大師現場揮毫系列報導(引用影片)協助。

書法國寶大師陳岳山己於二0二一年一月二六日仙逝 享嵩壽95,其揮毫容姿留給大眾無限懷思。